嗅いでみる動く滑車の三つ外・・・・。脳神経12対

2020/02/19このタイトルでピンと来る方は、アロマの勉強をしたことがある方です。

試験対策の語呂合わせなんです。

なんの語呂合わせかというと、脳には神経が12対あって、その中の一つが嗅神経なので、アロマテラピーとしての解剖生理学の一環として習います。

12対の語呂合わせは—“嗅いでみる動く滑車の三つ外、顔で聞いて舌で迷う、副舌下” と覚えました。

それが、8、9年ほど経ってまた改めてニュースキャンを操作するにあたって身体のことを勉強しています。

語呂合わせの新作はー“急止した動く車が三転し、顔、耳、のど切り冥福した” だそうです。

どっちが覚えやすいですか?

その時からは年齢も重ねているので、こういうことを初めて聞くとかなり辛いかもしれませんが、頭の片隅にあるので、引き出しから出してこれます。

そして以前よりずっと理解しやすいです。あとで何が役に立つのかわからないものです

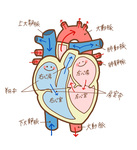

・下が脳神経12対の図です。

1.嗅神経

2.視神経

3.動眼神経

4.滑車神経

5.三叉神経

6.外転神経

7.顔面神経

8.内耳神経

9.舌咽神経(図では11と間違っています)

10.迷走神経

11.副神経

12.舌下神経

身体の仕組みって難しいのですが、おおざっぱに理解すると面白いです。

漢字でわかる神経はなんとなく、視神経=目・嗅神経=匂い ぐらいに捉えておいて、どこにあるのか知っていると自分の身体の状態が理解しやすいです。

1.嗅神経(感覚神経)ー嗅球の下から鼻腔の嗅粘膜まで。

2.視神経(感覚神経)ー視神経から眼球の網膜にある。

3.動眼神経(運動性神経)−眼筋と上眼瞼挙筋にある。水晶体の遠近と瞳孔を小さくする。

4.滑車神経(運動性神経)−眼筋にあって、眼球の運動をつかさどる。

5.三叉神経(知覚と運動の混合神経)−頭と顔の皮膚、鼻腔、口腔の粘膜にあって、3つの枝のように分かれている神経で上から①眼神経・②上顎神経・③下顎神経。その知覚をつかさどる。

6.外転神経(運動性神経)−眼筋の外側にあって、眼球を外転させる。

7.顔面神経(運動性神経)−外転神経の外側から顔の表情運動をつかさどる。涙腺・唾液腺・味覚にもかかわる。

8.内耳神経(感覚神経)−外耳からはいって、前庭神経と蝸牛神経に分かれる。前庭神経は平衡感覚。蝸牛神経は聴覚。

9.舌咽神経(混合神経)−舌と咽頭にあって、耳下腺の分泌、舌の味覚と知覚、咽頭の咽頭腺の分泌と咽頭筋の運動をつかさどる。

10.迷走神経(混合神経)−唯一腹部にまで到達する神経。副交感神経の中で最大の混合神経。呼吸、体のバランスをつかさどる。

11.副神経(運動性神経)−胸鎖乳突筋と僧帽筋にあって、その運動をつかさどる。

12.舌下神経(運動性神経)−舌下にあって、すべての舌筋の運動をつかさどる。

ここも大切ですよね! カラダのことを知れば知るほどどこも大切なんだと痛感します。

耳下腺ガンの手術をすると、副症状として物を食べると、耳の下から汗がでるんです。

そういうものらしいのですが、どうして?汗が?と思っても、お医者さんも詳しく説明してはくれなかったのです。

たぶん7番の顔面神経と9番の舌咽神経とかと関わっているということですよね。

顔面神経とも絡まっているので、手術で下手すると半顔マヒにもなるところでした。

☆ここにも周波数送れます! ヘッドホンで、骨伝導で!

関連エントリー

-

カラダの仕組みー膵臓の働きってインスリンだけじゃない

イラストで肝臓の下にある黄色で表されているのが膵臓です。体の中では2枚目のイラストのような位置にあり

カラダの仕組みー膵臓の働きってインスリンだけじゃない

イラストで肝臓の下にある黄色で表されているのが膵臓です。体の中では2枚目のイラストのような位置にあり

-

ニュースキャンの波動水とはどんなもの

ニュースキャンではお水やお酒、砂糖玉に植物や石、薬、ホメオパシー、バッチフラワーの波動を転写すること

ニュースキャンの波動水とはどんなもの

ニュースキャンではお水やお酒、砂糖玉に植物や石、薬、ホメオパシー、バッチフラワーの波動を転写すること

-

カラダの仕組みー心臓の働きと心肺機能の高め方

休むことなくずっと働き続けてくれている心臓。1日約10万回、生涯で28億回以上の拍動を続けると言われ

カラダの仕組みー心臓の働きと心肺機能の高め方

休むことなくずっと働き続けてくれている心臓。1日約10万回、生涯で28億回以上の拍動を続けると言われ

-

カラダの仕組みー心臓疾患につながる虚血、貧血、低血圧の違い

虚血、貧血、低血圧と女性に多い病名ですが、その違いについてまとめてみたいと思います。いずれも血液の循

カラダの仕組みー心臓疾患につながる虚血、貧血、低血圧の違い

虚血、貧血、低血圧と女性に多い病名ですが、その違いについてまとめてみたいと思います。いずれも血液の循

-

SUPER Brain1(スーパーブレイン)を取り扱い開始しました。

これからの季節、受験や資格試験の勉強に際にとっても役立つ機器Super Brain1(スーパーブレイ

SUPER Brain1(スーパーブレイン)を取り扱い開始しました。

これからの季節、受験や資格試験の勉強に際にとっても役立つ機器Super Brain1(スーパーブレイ

-

安心して使えるシャンプーとは

敏感肌の方も安心して使えるシャンプー、トリートメント、ボディソープ、フェイシャルソープとしても使える

安心して使えるシャンプーとは

敏感肌の方も安心して使えるシャンプー、トリートメント、ボディソープ、フェイシャルソープとしても使える

叶音~かのん~ 波動セラピーサロン 叶音~かのん~ 波動セラピーサロン超低周波音機器(ニュースキャン)で「ブライトエイジング」を応援する半歩先の未来のかかりつけサロン 大阪府枚方市東香里元町 [ACCESS] 営業時間:月〜金 10:00〜17:00受付まで(土は不定休) ※最終受け付けは18:00となります。時間外、日曜日はお問い合わせください。 |