カラダの仕組みー膵臓の働きってインスリンだけじゃない

2025/09/01

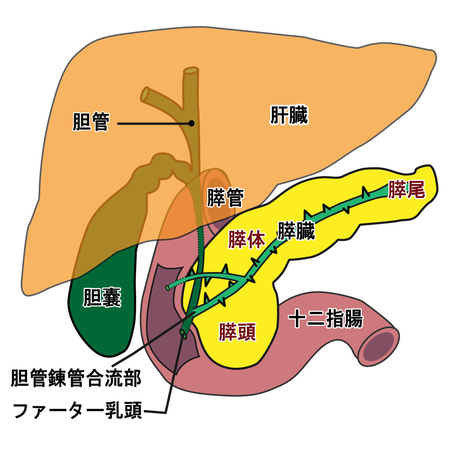

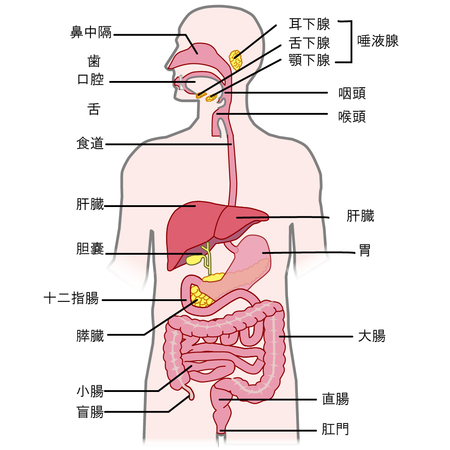

イラストで肝臓の下にある黄色で表されているのが膵臓です。

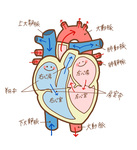

体の中では2枚目のイラストのような位置にあります。

その働きはカラダに関わる仕事でもしないと詳しく知らないのではないでしょうか。

知ってるよ! インスリン出すところでしょ! というところまで

イラストで肝臓の下にある黄色で表されているのが膵臓です。

体の中では2枚目のイラストのような位置にあり長さは15cmほどです。

その働きとしては大きく2つ。消化と血糖値コントロールになります。

みなさんがよく知っている血糖値を下げるではなくてコントロールします。

1.血糖値コントロール

2つのホルモンを分泌して血糖値をあげたり下げたりします。

・インスリンー血液中のブドウ糖濃度(血糖値)を下げるホルモン

食事で血糖が上昇した時に分泌され、血液中から細胞にブドウ糖を取り込みます。

・グルカゴンー血糖値をあげるホルモン。空腹時や血糖が下がった時に分泌され、肝臓に蓄えられたグリコーゲンを分解して血糖値を補う。

この血糖値(グルコース濃度)を感知するのが膵臓にあるランゲルハンス島です。

β細胞はインスリンを分泌し、α細胞はグルカゴンを分泌します。

他にδ(デルタ)細胞もあって、ソマトチタンというホルモンを分泌して、インスリンとグルカゴンなどの分泌を抑制しながら、内分泌全体のバランスを取っています。

他に脳の視床下部にもグルコース感知神経があり、自律神経反応を引き起こします。

⇒低血糖時に動悸、冷や汗、手のふるえ、強い空腹感を感じるのは脳からの指令です。

2.消化酵素の分泌

十二指腸(小腸の最初の部分)に膵液という消化液を分泌しています。

主な消化酵素は3つ

・アミラーゼーでんぷん(炭水化物)を分解してグルコースや麦芽糖または、デキストリンなどの単糖類に。

・リパーゼー脂肪を分解して脂肪酸とグリセリンに。

・プロテアーゼーたんぱく質を分解してアミノ酸やペプチドに。

十分な消化酵素が分泌されることで、栄養素が小腸での分解、吸収できるようになります。

ここでアミラーゼについてもう少し詳しく説明すると、2種類あります。

1つはよく知られている唾液に含まれるー唾液アミラーゼ(サリアミラーゼ)

もう一つが既出の膵液に含まれる膵臓アミラーゼ(パンクレアチンアミラーゼ)

※血液検査では血中アミラーゼ値の上昇が膵炎や耳下腺炎などの指標となります。

膵炎とは急性膵炎と慢性膵炎に分かれます。

・急性膵炎ー本来十二指腸で働くべき消化酵素が膵臓の中で早くから活性化されて膵臓を自己消化してしまうため、激しい炎症や壊死が起こるもの。

原因としてはアルコールの多飲、胆石(胆嚢から石が膵管に詰まる)ことや過食、薬剤、ウイルス、外傷など

・慢性膵炎ー炎症が何度も起きて膵臓組織が徐々に破壊されて線維化(固くなって)しまうので、消化酵素もインスリンも作れなくなってしまうもの。

膵臓も病気になると大変な臓器です。

下記の表を参考に日常生活、食生活に気をつけたいものです。

| 急性膵炎 | 慢性膵炎 | |

| 主な原因 | アルコール多飲、胆石 | 長期飲酒、突発性 |

| 主な症状 | 急な激痛、嘔吐 | 慢性の腹部不快、消化不良 |

| 検査 | 血中アミラーゼ・リパーゼ上昇、CT,エコー | CT,エコー、すい臓機能検査 |

| 治療 | 絶食、点滴、安静 | 禁酒、食事制限、酵素補充 |

関連エントリー

-

カラダの仕組みーたんぱく質からアミノ酸に分解

私たちの体は水分が60%といううのはよく知られていることです。それ以外にはタンパク質が20%・脂肪が15%・糖

カラダの仕組みーたんぱく質からアミノ酸に分解

私たちの体は水分が60%といううのはよく知られていることです。それ以外にはタンパク質が20%・脂肪が15%・糖

-

ニュースキャンの波動水とはどんなもの

ニュースキャンではお水やお酒、砂糖玉に植物や石、薬、ホメオパシー、バッチフラワーの波動を転写することができます

ニュースキャンの波動水とはどんなもの

ニュースキャンではお水やお酒、砂糖玉に植物や石、薬、ホメオパシー、バッチフラワーの波動を転写することができます

-

カラダの仕組みー心臓の働きと心肺機能の高め方

休むことなくずっと働き続けてくれている心臓。1日約10万回、生涯で28億回以上の拍動を続けると言われています。

カラダの仕組みー心臓の働きと心肺機能の高め方

休むことなくずっと働き続けてくれている心臓。1日約10万回、生涯で28億回以上の拍動を続けると言われています。

-

カラダの仕組みー心臓疾患につながる虚血、貧血、低血圧の違い

虚血、貧血、低血圧と女性に多い病名ですが、その違いについてまとめてみたいと思います。いずれも血液の循環に関連す

カラダの仕組みー心臓疾患につながる虚血、貧血、低血圧の違い

虚血、貧血、低血圧と女性に多い病名ですが、その違いについてまとめてみたいと思います。いずれも血液の循環に関連す

-

SUPER Brain1(スーパーブレイン)を取り扱い開始しました。

これからの季節、受験や資格試験の勉強に際にとっても役立つ機器Super Brain1(スーパーブレイン1)以前

SUPER Brain1(スーパーブレイン)を取り扱い開始しました。

これからの季節、受験や資格試験の勉強に際にとっても役立つ機器Super Brain1(スーパーブレイン1)以前

叶音~かのん~ 波動セラピーサロン 叶音~かのん~ 波動セラピーサロン超低周波音機器(ニュースキャン)で「ブライトエイジング」を応援する半歩先の未来のかかりつけサロン 大阪府枚方市東香里元町 [ACCESS] 営業時間:月〜金 10:00〜17:00受付まで(土は不定休) ※最終受け付けは18:00となります。時間外、日曜日はお問い合わせください。 |