小腸は消化吸収の最重要部

2020/02/12

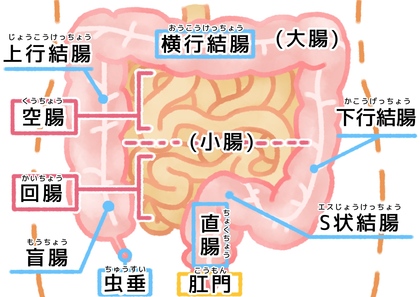

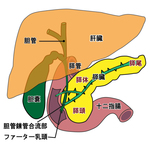

上は大腸と小腸の図です。

小腸は胃からつながっている十二指腸、イラストのピンクの□枠で囲まれている空腸と回腸から成り立っています。

細く長い管で全長6〜7mにもなり、消化吸収の90%以上を行う最重要部といわれています。

十二指腸というのは胃の下側にアルファベットのCのような形をしていて、指を12本横に並べたぐらいの長さ(約25cm)があることから名前がついたようです。

そして空腸へとつながっていますが、空腸と回腸の境目は明確ではなく、おおよそ2/5ほどが空腸です。

◇ビタミンの消化吸収も小腸です。水溶性ビタミン(B1・B2・B6・C)はすぐに吸収され、脂溶性ビタミン(A・D・E・K)は脂肪の吸収とともに吸収されます・

ビタミン欠乏性貧血の原因となるビタミンB12は回腸で吸収されます。

◇小腸での消化作用の2ステップ

1.第一ステップ(小腸の内腔にて)

三大栄養素が次の段階まで分解されます。

三大栄養素が次の段階まで分解されます。

・炭水化物→麦芽糖

・たんぱく質→オリゴペプチド

・脂肪→脂肪酸、グリセリン、モノグリセリド

2.第二ステップ(小腸の上皮細胞にて)

最終段階(終末消化)ー 消化管→細胞→血管、リンパ管に入って吸収される。

第一ステップの消化がさらに進んで

・炭水化物→麦芽糖 →ブドウ糖

・たんぱく質→オリゴペプチド →アミノ酸

・脂肪→脂肪酸、グリセリン、モノグリセリド →カイロミクロン

大腸では腸内環境を整えて排便の作用も非常に大切なのですが、栄養素の吸収という面ではやはり小腸が大切です。

血は小腸で作られるという説もあります。

消化吸収ですから、自律神経の副交感神経がオンの時に小腸液の分泌が促進されます。

関連エントリー

-

カラダの仕組みーたんぱく質からアミノ酸に分解

私たちの体は水分が60%といううのはよく知られていることです。それ以外にはタンパク質が20%・脂肪が

カラダの仕組みーたんぱく質からアミノ酸に分解

私たちの体は水分が60%といううのはよく知られていることです。それ以外にはタンパク質が20%・脂肪が

-

カラダの仕組みー膵臓の働きってインスリンだけじゃない

イラストで肝臓の下にある黄色で表されているのが膵臓です。体の中では2枚目のイラストのような位置にあり

カラダの仕組みー膵臓の働きってインスリンだけじゃない

イラストで肝臓の下にある黄色で表されているのが膵臓です。体の中では2枚目のイラストのような位置にあり

-

ニュースキャンの波動水とはどんなもの

ニュースキャンではお水やお酒、砂糖玉に植物や石、薬、ホメオパシー、バッチフラワーの波動を転写すること

ニュースキャンの波動水とはどんなもの

ニュースキャンではお水やお酒、砂糖玉に植物や石、薬、ホメオパシー、バッチフラワーの波動を転写すること

-

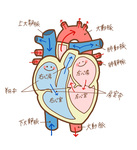

カラダの仕組みー心臓の働きと心肺機能の高め方

休むことなくずっと働き続けてくれている心臓。1日約10万回、生涯で28億回以上の拍動を続けると言われ

カラダの仕組みー心臓の働きと心肺機能の高め方

休むことなくずっと働き続けてくれている心臓。1日約10万回、生涯で28億回以上の拍動を続けると言われ

-

カラダの仕組みー心臓疾患につながる虚血、貧血、低血圧の違い

虚血、貧血、低血圧と女性に多い病名ですが、その違いについてまとめてみたいと思います。いずれも血液の循

カラダの仕組みー心臓疾患につながる虚血、貧血、低血圧の違い

虚血、貧血、低血圧と女性に多い病名ですが、その違いについてまとめてみたいと思います。いずれも血液の循

-

SUPER Brain1(スーパーブレイン)を取り扱い開始しました。

これからの季節、受験や資格試験の勉強に際にとっても役立つ機器Super Brain1(スーパーブレイ

SUPER Brain1(スーパーブレイン)を取り扱い開始しました。

これからの季節、受験や資格試験の勉強に際にとっても役立つ機器Super Brain1(スーパーブレイ

叶音~かのん~ 波動セラピーサロン 叶音~かのん~ 波動セラピーサロン超低周波音機器(ニュースキャン)で「ブライトエイジング」を応援する半歩先の未来のかかりつけサロン 大阪府枚方市東香里元町 [ACCESS] 営業時間:月〜金 10:00〜17:00受付まで(土は不定休) ※最終受け付けは18:00となります。時間外、日曜日はお問い合わせください。 |